自動化との共存

ここ数年、自動車の自動運転技術は急速に進歩しています。

現在、特定の条件下で自動運転が可能なレベル4の段階に達しており、安全性の向上とサービスの普及が進められています。

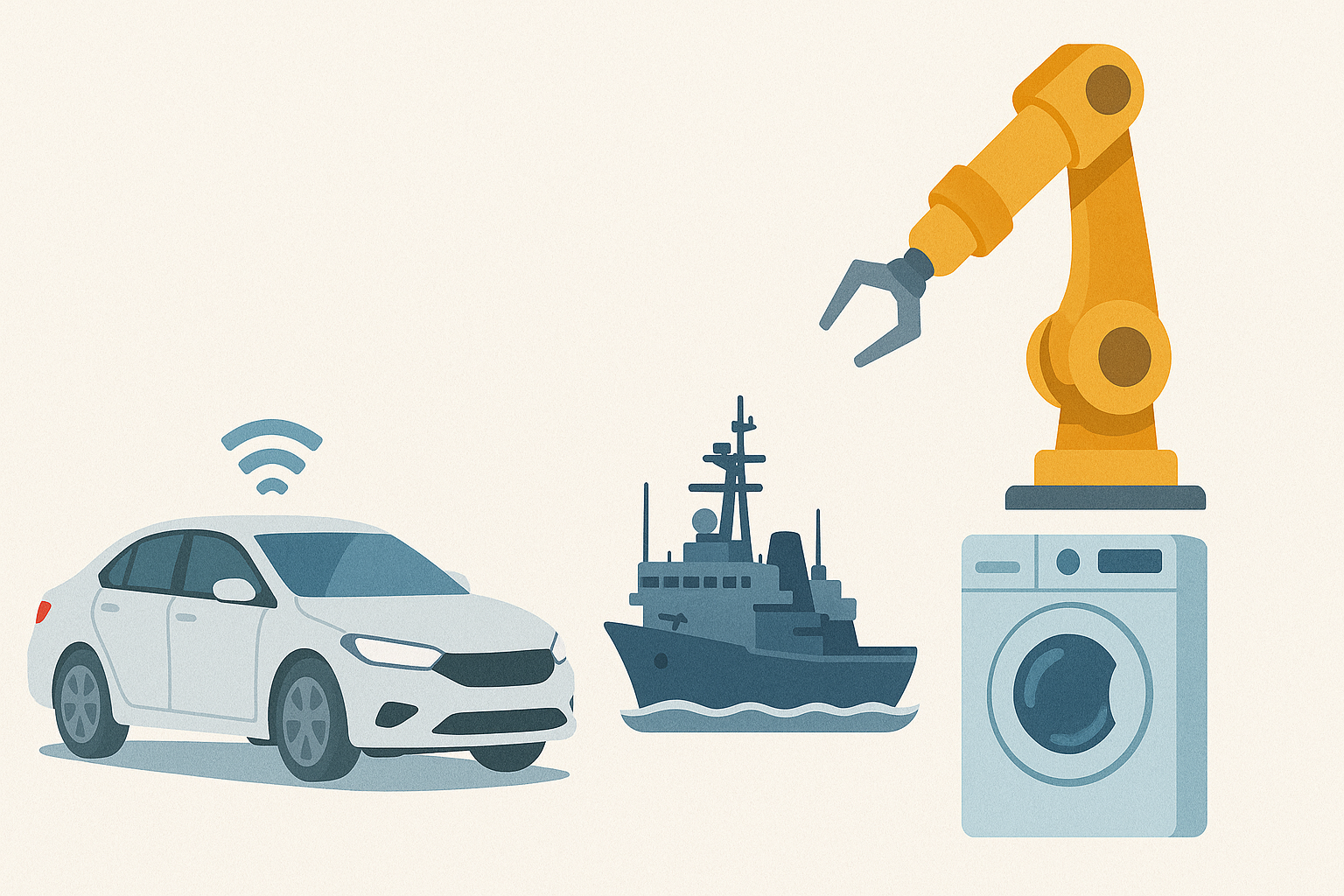

このような自動化技術は自動車だけにとどまらず、さまざまな分野に広がっています。これまで人間の能力に頼っていた作業を自動化する動きも加速しており、洗濯機などの家電から国防に関わる艦艇まで、多岐にわたります。

機械による自動化は、同じ作業と同じ結果を繰り返し実行できるため、人間が行なう際に発生する「うっかりミス」を防ぐことができます。しかし、同じ結果しか出せないため、微妙な匙加減や臨機応変な対応は苦手です。

また、未経験や経験不足のまま自動化に頼りすぎると、不具合が発生した際に手動に切り替えることが困難になる可能性があります。

自動化がもたらす利点とともに、その課題にも目を向け、機械にはない人間の力を十分に発揮できる社会を目指すことが重要なのです。

今日の心がけ◆機械の役割を見直しましょう

出典:職場の教養9月号

感想

この話は、自動化技術が私たちの社会にもたらす利便性と、その背後にあるリスクへの冷静なまなざしを同時に提示しており、とても誠実でバランスの取れた視点だと感じました。

特に、「うっかりミスを防げる」という機械の強みと、「微妙な匙加減や臨機応変な対応が苦手」という弱点を対比させることで、自動化の本質を的確に捉えています。

また、自動運転のような高度な技術が日常生活に組み込まれていく一方で、人間の直感や経験といったアナログな力がいかに大切か、という点にまで踏み込んでいるのは素晴らしいと思いました。

テクノロジーを盲目的に受け入れるのではなく、「どこまで任せるか」「どこを残すか」という判断力こそが、これからの時代の知性になるのかもしれません。

今日の心がけの「機械の役割を見直しましょう」という一文も非常に響きました。

これは単なる反省ではなく、未来に向けての提案でもあると感じます。

私たちは、何を機械に任せ、何を自分の手で抱え続けるのか、主体的に考える責任があるのだと気づかされました。

否定的な感想

この話にはやや「理想的すぎる共存像」が描かれている印象も受けました。

確かに自動化技術には課題がありますが、それを「人間の力で補えばいい」という視点だけでは、問題の本質に十分に迫れていない気もします。

実際、労働人口の減少やスキルの断絶が進む中で、人間が常にフォローできるわけではありません。

また、「未経験や経験不足のまま自動化に頼りすぎると…」という警鐘には共感しますが、それを防ぐための具体的な教育や制度のあり方には触れられていません。

このままだと、「自動化は便利だけど、人間もしっかりしようね」というやや曖昧な結論で終わってしまい、現実の問題解決には繋がりにくい気がします。

さらに、自動化が社会構造や雇用にもたらす影響、たとえば仕事の喪失や格差の拡大といった負の側面にはほとんど触れられておらず、やや楽観的なトーンが強いとも言えます。

共存の美しさだけではなく、競争や排除の現実にももっと目を向けるべきではないかと感じました。

感想がいまいちピンとこない方は…

「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。

あなたのお好みのテイスト・文字数で職場の教養の感想文を生成できます!