日本の世界遺産

国連の組織であるユネスコが定める世界遺産のリストには、日本から二十六件が登録されており、その内訳は自然遺産が五件、文化遺産が二十一件です。

近年では、令和六年に新潟県の「佐渡島(さど)の金山」が文化遺産として登録されました。この遺産は鉱山採掘の機械化が進んでいた近世において、伝統的手法による生産技術と生産体系を進化させたことが評価されています。

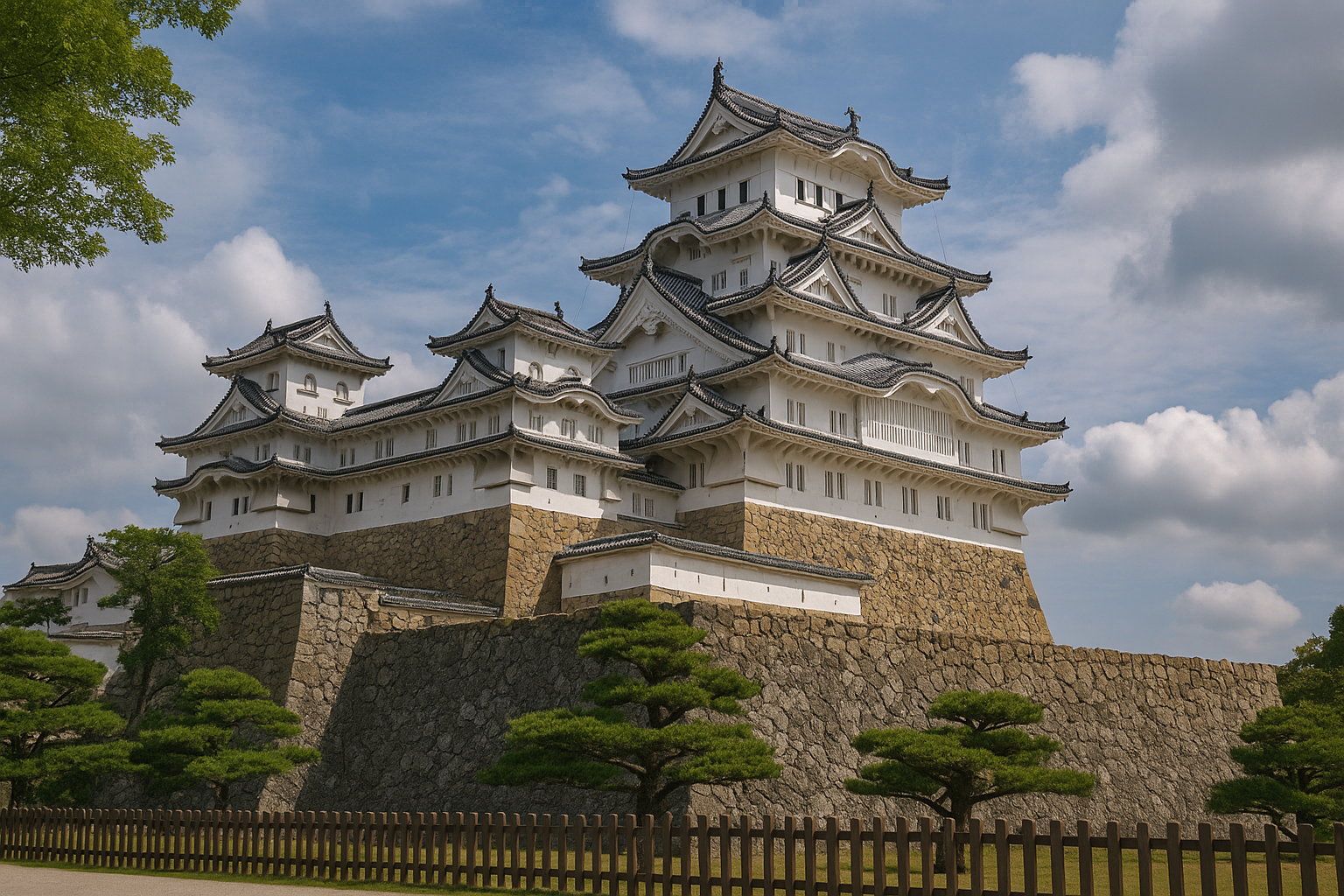

他の文化遺産には、「北海道・北東北の縄文遺跡群」や「嚴島神社」「姫路城」など日本文化のルーツを辿れるものから、近代史を語る上で欠かせない「原爆ドーム」「富岡製糸場と絹産業遺産群」などが登録されています。

これらの遺産に触れることで、日本の歴史を肌で感じ、日本を作り上げた先人たちの生きた軌跡や積み重ねられた知恵の結晶を垣間見ることができるでしょう。

歴史を学ぶということは、私たちが生きてきたルーツを学ぶことにほかなりません。時には過去を振り返って、数多の人々が故郷を作り上げてくれたことに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

今日の心がけ◆文化と歴史を学びましょう

出典:職場の教養10月号

感想

この話からは、世界遺産という存在が単なる観光名所にとどまらず、私たちの精神的なルーツや、時間を越えて伝わる技術・文化の結晶であることが深く伝わってきました。

特に「佐渡島の金山」のように、機械化の時代にあってなお伝統的手法を進化させたという評価は、近代の波に呑まれずに独自性を守り抜いた日本人の知恵と誇りを象徴しているように感じます。

また、遺産のリストに「原爆ドーム」や「富岡製糸場」といった負の歴史や近代化の影も含まれていることに、日本が単に「美しいもの」だけでなく、「痛み」や「変化」も大切にしていることが伺えます。

これは、表面的な美しさではなく、時代の重みそのものを世界に向けて共有する姿勢の表れであり、非常に誠実な態度だと思います。

「今日の心がけ」にあるように、文化や歴史を学ぶことは、単に知識を得る行為ではなく、自分がどこから来たのかを見つめること。

そうすることで、他人や他国の文化に対しても、自然と敬意を持って接する心が育つのだと思いました。

否定的な感想

この文章には日本の世界遺産を称賛する視点が中心で、批判的な視点や課題についての言及がほとんど見られない点が気になりました。

世界遺産の登録は名誉であると同時に、観光化による地域への過剰な負荷や、保存と開発の対立といった現実的な問題を孕んでいます。

たとえば、登録されたことで観光客が急増し、地域住民の生活が一変してしまうケースも少なくありません。

文化財の保存には多大な費用や人手が必要であり、単に「遺産だから大切にしよう」と言うだけでは済まされない現実があります。

また、「学ぶことが大切」という主張自体は正しくても、それがどこか道徳的義務のように聞こえてしまうと、逆に距離感を生んでしまう恐れもあります。

文化や歴史への興味は本来、自発的な好奇心から始まるものであり、「学びなさい」という形ではなく、「知ることでこんな世界が広がる」というような、もっと魅力的なアプローチがあってもよかったのではないかと思いました。

「心がけ」として文化と歴史に目を向けることを促す姿勢は評価できますが、同時にその多面的な側面も忘れずに提示してほしかったというのが率直な感想です。

感想がいまいちピンとこない方は…

「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。

あなたのお好みのテイスト・文字数で職場の教養の感想文を生成できます!