知っているつもり

脳科学者の西剛志氏は、物事が上手くいく人とそうでない人の違いを調べた結果、「知っている」という言葉を使うと脳は変化を止めてしまうと述べています。

「『ああ、それはもう知っている』と思った瞬間に、脳はこれ以上学習する必要はないと判断して、思考を停止してしまう」ため、知っていると思ったことでも「自分は知らない」と謙虚な態度を持つことが大切だと西氏は語ります。

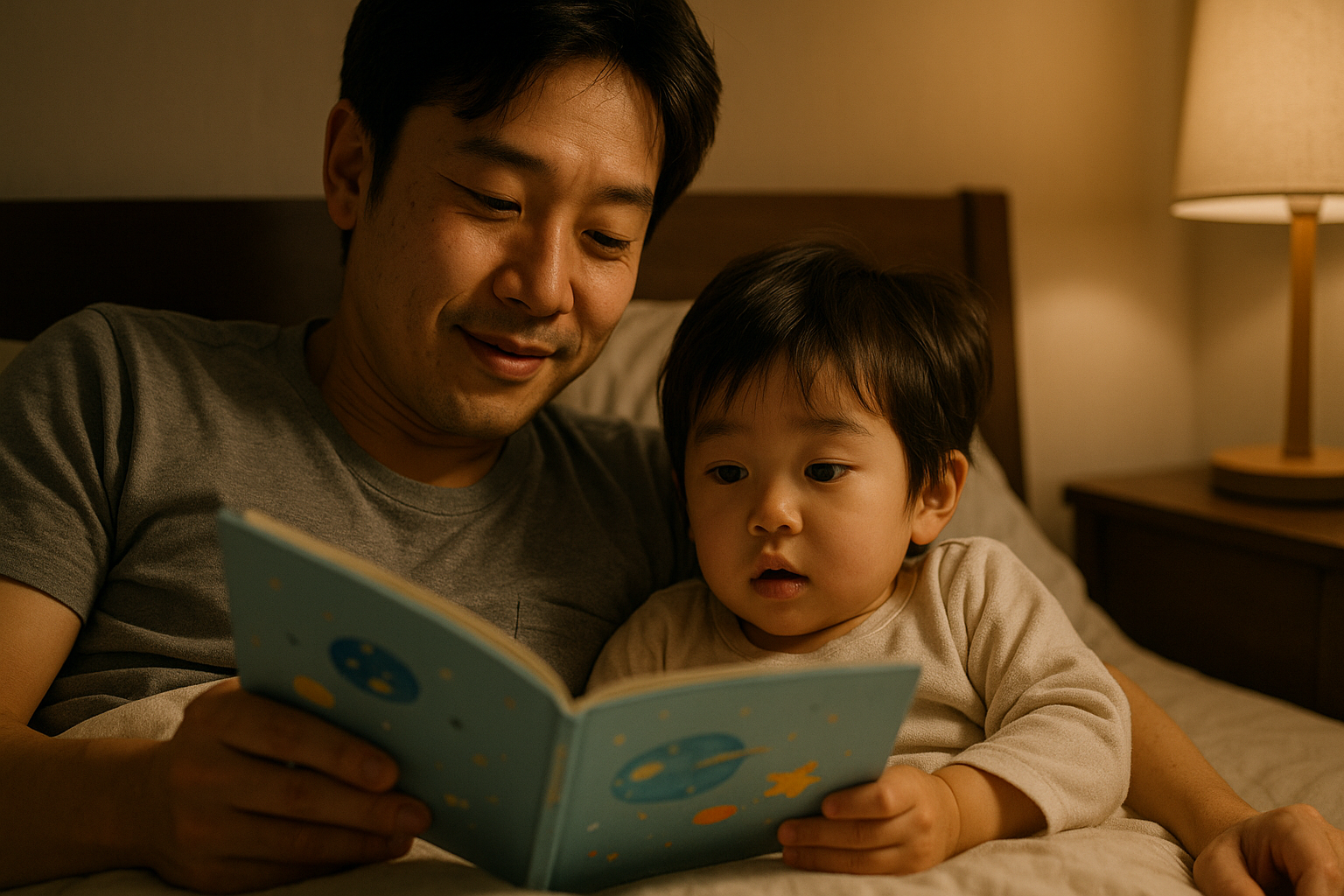

会社員のSさんの日課は、三歳の子供を寝かしつける際に絵本の読み聞かせをすることです。

子供が毎晩リクエストする絵本は、これまで何度も読んでいるもので、Sさんは読むことに飽きていましたが、子供はいつも楽しそうに耳を傾けています。

そんな子供の様子を見ながら、Sさんは業務中の出来事を思い出しました。上司からアドバイスを受けた時に「この話はこの前も聞いたな」と思うと、内容が耳に入ってこず、これが自分自身の成長を妨げているように感じたのです。

知っていると思ったことも心を空にして聞き、成長につなげたいものです。

今日の心がけ◆謙虚な気持ちで業務に臨みましょう

出典:職場の教養10月号

感想

この話は、私たちが日常的に陥りやすい「知っているつもり」という落とし穴に、静かに鋭く光を当てています。

西剛志氏の「『知っている』と言った瞬間に脳は変化を止める」という言葉には、まさに目から鱗が落ちるような感覚がありました。

経験を積むほどに、自分の知識や理解を前提に物事を判断しがちになりますが、そこには学びの扉を自ら閉ざしてしまうリスクが潜んでいる。

この指摘は、実務や人間関係、日常のあらゆる場面に通じる重要な示唆を含んでいます。

特に印象に残ったのは、絵本の読み聞かせに飽きていた父親のSさんが、自分の子どもの新鮮な反応を通じて、「同じものにも毎回違った発見がある」ことに気づいていくプロセスです。

このような感性の揺らぎや気づきは、とても人間的で温かく、また、子どもの持つ無垢な好奇心が大人の感覚を呼び覚ますという構図には深い意味があると思いました。

謙虚な気持ちで物事に向き合うとは、単に頭を下げることではなく、「今この瞬間にしかない可能性」に心を開くという姿勢なのだと、改めて教えられました。「今日の心がけ」も、実に端的ながら心に残る言葉です。

否定的な感想

この話が「知っているつもり」であることを過度に否定しすぎている印象も否めません。

「知っている」という認識がすべて思考停止につながるわけではなく、時にその知識や経験が、柔軟な応用や効率的な判断を可能にしてくれることもあるはずです。

すべてを「知らない」前提で受け入れていては、経験から導き出される判断力や直感が生きにくくなってしまう危うさもある。

知っているからこそ気づける違和感や、改めて確認できることも存在するのです。

また、子どもの絵本の話を業務の成長と結びつける構成には、やや無理を感じる部分もありました。

確かに子どもの新鮮な反応から学びを得るというエピソードは感動的ですが、それがそのままビジネスシーンに転用できるほど単純ではない。

大人の業務には時間の制約や成果へのプレッシャーもあり、「一度聞いたことをまた聞く」ことが許容されにくい現実もあります。

だからこそ、「どうすれば同じ話でも新鮮に捉えられるか」という実践的な工夫や視点がもっと提示されていれば、より説得力のある内容になったように思います。

感想がいまいちピンとこない方は…

「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。

あなたのお好みのテイスト・文字数で職場の教養の感想文を生成できます!